Théâtre alla Scala de Milan : Trittico

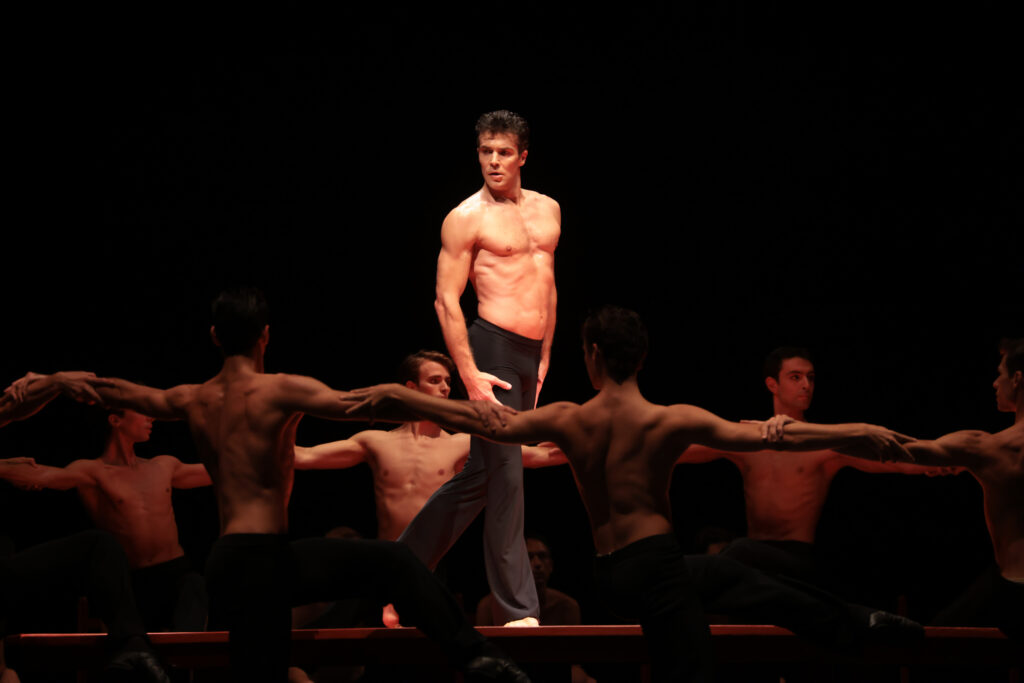

Etudes-Corps de ballet du Théâtre alla Scala-ph.Brescia&Amisano

Le Ballet du Théâtre alla Scala de Milan a repris ses représentations après la pause estivale avec le Trittico, spectacle composé par Études d’Harald Lander, Petite Mort de Jiří Kylián et Boléro de Maurice Béjart.

L’ode à la danse

Études est « un ballet sur le ballet », une ode à la danse : sans intrigue narrative, sans être totalement abstrait, il représente le déroulement d’un cours de danse dans lequel les danseurs et les danseuses commencent à s’échauffer en exécutant les cinq positions, les pliés et les autres exercices fondamentaux à la barre, avant de passer à ceux au centre où ils affinent leurs équilibres, suivis des grands sauts dans le final. Ici, les artistes exhibent toute la force, la précision, la rigueur et la grâce acquises pendant le travail à la barre. La scène se transforme en « studio de danse », lieu idéal où la danse peut se développer et devenir art.

Études a été créé par Harald Lander au Théâtre Royal de Copenhague le 15 janvier 1948 pour le Ballet royal danois, sur la musique des Études pour piano de Carl Czerny orchestrées par Knudage Riisager. Margot Lander, Étoile du Ballet royal danois, en était la protagoniste principale.

Il convient de préciser que le titre original de la création ne comportait pas le « s » final que le chorégraphe ajoutera en 1952 pour la version créée à l’Opéra National de Paris et qui sera conservé pour l’avenir.

Le ballet est né d’une inspiration de Knudage Riisager : « L’idée m’est venue soudainement alors que je me promenais un matin dans une avenue de Frederiksberg. Un léger vent matinal se levait, comme une danse, créant un tourbillon de feuilles mortes : j’ai été frappé par l’écho qui venait d’une fenêtre ouverte, celui des notes d’une des Études de Carl Czerny qui impatientent les élèves ».

Le rôle du chorégraphe fut celui de rendre plus expressive la partie des exercices à la barre, mais aussi de caractériser toutes les autres séquences afin que la musique puisse s’incarner dans l’essence et l’expression de la danse.

La structure chorégraphique de Études apparemment simple, révèle une incroyable richesse : il ne faut pas seulement en considérer les aspects techniques, mais plutôt sa capacité à se transformer en un spectacle artistique qui résume trois siècles de danse. En effet, la représentation des cinq positions qui ouvre le ballet remonte à Pierre Beauchamp, maître à danser de Louis XIV, qui a promu la création de l’Académie Royale de Danse (1661) et de l’Académie Royale de Musique (1669), puis réunifiées au sein de l’Opéra national de Paris, temple du ballet romantique où August Bournonville, fils d’Antoine Bournonville, a reçu l’enseignement de Pierre Gardel et Auguste Vestris.

Corps de Ballet du Théâtre alla Scala-ph.Brescia&Amisano

C’est à cette tradition, mais pas seulement, que Harald Lander, fils de l’École danoise de ballet fondée par Vincenzo Galeotti, souhaite rendre hommage à travers Études. Le pas de deux romantique qui a été ajouté dans la version de 1952, dans lequel la danseuse interprète la Sylphide, est une allusion claire à Maria Taglioni, première interprète du ballet et première danseuse sur pointes en 1832, mais il y a aussi la deuxième Sylphide d’August Bournonville, créée en 1836, inspirée mais non copiée (les décors, les costumes, la musique et surtout les interprètes ont changé), non moins célèbre et répandue dans le monde. Nicoletta Manni a incarné le rôle de ce personnage historique avec l’élégance et la délicatesse que le rôle impose.

À travers les vingt-six tableaux qui composent le ballet, à partir de l’exécution des exercices à la barre, – tendus, grands battements, fondus, frappés, ronds de jambes -, qui préparent le corps du danseur en lui fournissant la technique nécessaire pour ensuite se produire au centre, le chorégraphe met en évidence non seulement l’aspect pédagogique, mais aussi leur valeur esthétique qui culmine dans l’exécution des grands pas et des variations. Ici, les interprètes principaux, surtout masculins, Timofej Andrijaschenko et Navrin Turnbull, ont eu la liberté de montrer la valeur expressive de la danse et ses virtuosités.

- Nicoletta Manni, Marco Agostino e Chiara Fiandra-ph.Brescia&Amisano

- Navrin Turnbull-ph.Brescia&Amisano

La beauté des silhouettes à la recherche des lignes et de l’élégance des gestes est soulignée dans la première partie du ballet grâce à l’utilisation de contre-jours qui les font apparaître comme des ombres chinoises. Certes, le spectacle rend hommage à la technique classique et à tout le travail nécessaire pour atteindre la perfection, mais il montre également que cela ne suffit pas, car l’art de la danse doit allier âme et technique, qualités que le Corps de ballet du Théâtre de la Scala a su transmettre.

La sensualité de Jiří Kylián

Petite Mort est un joyau, tant dans le répertoire de Jiří Kylián que dans le panorama chorégraphique du XXè siècle.

Le style du chorégraphe révèle une conception formelle élégante et une harmonie parfaite mariée à une écriture chorégraphique élégante et veloutée, profonde, ouverte à différentes interprétations et qui se prête également à différents niveaux d’interprétation. La musique joue sans aucun doute un rôle primordial dans tout cela, et constitue l’une de ses principales sources d’inspiration.

Petite Mort a été créé le 23 août 1991 pour le Nederlands Dans Theater I au festival de Salzbourg pour le bicentenaire de la mort de Mozart. La vie et la mort, la sensualité et l’érotisme restent indissociables. Le titre, en français et en arabe, fait référence à l’orgasme, moment où les corps s’abandonnent pour atteindre un état proche du coma.

Jiří Kylián dit à propos du ballet : « Petite Mort est une façon poétique et paradoxalement significative de décrire l’extase procurée par un acte sexuel. En français comme dans d’autres langues, par exemple l’arabe, cette sensation est décrite comme Petite Mort. Et il est possible qu’au moment de l’orgasme, nous nous souvenions que nos vies sont relativement courtes et que la mort n’est jamais loin ».

Pour la musique, le chorégraphe choisit Mozart avec deux mouvements lents, l’Adagio du Concerto pour piano et orchestre en la majeur n° 23 KV488 et l’Andante du Concerto pour piano et orchestre en do majeur n° 21 KV467. Dans le premier, le son du piano évoque des pensées mélancoliques et sentimentales. La passion reste toujours voilée plutôt qu’inexprimée ou retenue. Le second est un célèbre morceau dont l’expressivité embrasse des tonalités paisibles et douloureuses. Kylián a su saisir la nature intime et intense de la musique et la transférer dans les corps des danseurs.

Le raffinement des sonorités mozartiennes trouve un écho parfait dans l’extrême musicalité du langage néoclassique de Jiří Kylián, inspirant la création de pas de deux sensuels dans lesquels les corps des danseurs se désirent, s’enflamment et s’abandonnent, se laissant aller au plaisir des sens.

Petite Mort-ph.Vito Lorusso

Chaque note de l’Adagio et de l’Andante est en quelque sorte rendue « visible » par chaque mouvement des danseurs. Chaque geste matérialise également l’espace sonore existant dans les phrases musicales. C’est comme si, par magie, le son, « sine materia par excellence », prenait corps et prenait la forme de chaque mouvement. Et ce n’est peut-être pas un hasard si les notes les plus longues correspondent chorégraphiquement, par exemple, aux arabesques, figures de la danse classique où les bras créent des alignements allongés avec la jambe soulevée.

La valeur symbolique de ce ballet apparaît dès l’entrée en scène des six danseurs, vêtus de simples corsets beiges, qui avancent sur la scène en marchant et en tenant en l’air un fleuret avec l’index de la main droite.

Le génie chorégraphique de Jiří Kylián fait apparaître les danseurs comme des créatures spirituelles animées par la délicatesse de leurs gestes. Un grand sentiment de légèreté se dégage également des passages au sol, en plus des qualités aériennes grâce aux différents portés qui se succèdent. L’harmonie des lignes et la grande fluidité dans l’exécution des mouvements sont à leur apogée.

Le légendaire Boléro

Le Boléro de Béjart a clôturé la soirée. Éliminant toute allusion à la tradition espagnole présente dans la première version de 1928 chorégraphiée par Bronislava Nijinska, le ballet exprime de manière directe la tension sexuelle induite par la répétition obsessionnelle en crescendo des mêmes formules rythmiques et mélodiques. Le déséquilibre régulier des hanches de l’interprète est un appel érotique évident.

Roberto Bolle et le Corps de Ballet du Théâtre alla Scala-ph.Brescia&Amisano

Mais le Boléro de Béjart n’incarne pas seulement un rituel érotique, il exprime aussi l’essence profonde de la partition musicale. La répétition en crescendo progressif est certes la note la plus évidente, mais il existe aussi d’autres éléments plus subtils. Par exemple, l’alternance régulière (comme les maillons d’une même chaîne) de deux couples de motifs, dont la seconde est une variante légèrement éloignée de la tonalité principale de do majeur, ou bien une opposition entre ces motifs et le rythme obstiné qui repose également sur une opposition : celle entre le rythme ternaire de la musique et le rythme binaire de la chorégraphie. L’étoile Roberto Bolle a interprété le ballet en dansant sur la mythique table rouge. Son interprétation et son appropriation du rôle ont été un crescendo continu jusqu’à l’explosion finale qui clôt le célèbre morceau musical de Ravel.

Roberto Bolle et le Corps de Ballet du Théâtre alla Scala-ph.Brescia&Amisano

Milan, Théâtre alla Scala, 28 septembre 2025

Antonella Poli